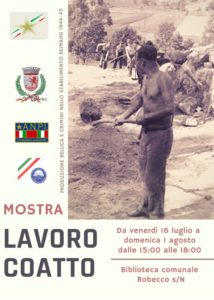

Forced Labor in Thuringia: REIMAHG at Walpersberg near Kahla – Eyewitness Accounts

Right

next door:

Forced Labor

This picture shows Camp 8 of the Nazi armament production facility REIMAHG near Kahla in Thuringia. It was taken by Ernst Grosse from Bibra when he was a teenager. The primitive tents were pitched on his family's field in June 1944.

Farmers from the surrounding areas were familiar with forced labor from the use of laborers on their own farms. However, this deployment brought the impact of Nazi ideology into every village in the region.

A History of Forced Labor

Ever since people have worked, there has also been involuntary labor. Involuntary work has existed since the development of a stratified society with a specialized workforce. The ideal of work which is both voluntary and fulfilling was first developed after the French Revolution, in a capitalist society. During the 19th and 20th centuries, the imposition of labor through force became more and more often used as a method for political domination.

The products being produced were of secondary importance to the use of force, in the current sense of the term, »forced labor.« Forced labor strengthens the state’s monopoly on and cements the lower status position of the disenfranchised forced laborers.

In the 19th and 20th centuries, forced labor increasingly became entwined with racist persecution and extermination. Under National Socialism, this practice can be seen in its perhaps most extreme form; however, antecedents for this system had already been established.

In the German and European colonies particularly, the idea of forced labor had already been systematically developed and deployed. In this context, the concept of “forced labor” became especially important for the justification of the colonial system.

“Forced labor” was a term which allowed the European colonial powers of the time to distance themselves from slavery, which had fallen out of favor and was both legally forbidden as well as socially unacceptable. Forced labor was proscribed the function of third world development. The people under colonial rule needed to be “raised,” much like children. Slavery, on the other hand, had been depicted as backwards and primitive. This is also how the colonial powers justified the violence required to establish these regimes of terror under the auspice of spreading civilization.

Historians and social scientists are still debating whether a direct link between the German colonialist experience and National Socialism can be established. However, one can find some of the characteristic aspects of the Nazi forced labor system already present in colonial times.

What is Forced Labor?

Forced labor means that the employed are forced to work against their will, through non-economic means (not connected to payment incentives), mostly through the use of (generally violent) state or sovereign measures of force.

This employment lasts for an unspecified period of time and cannot be terminated by the forced laborers. In addition, forced laborers have virtually no possibility of influencing the conditions of their working environment.

Herero prisoners of war in concentration camp, Swakopmund, Photo album from Friedrich Stahl (Inv. E10/322, Nr. 45), © Nürnberg Archives.

National Socialism

Adolf Hitler, initially as Germany’s elected Chancellor, then later as the self-proclaimed Führer, together with the Nazi party, was in power during the period of time from 1933 – 1945. In Germany, this is known as, “The Time of National Socialism.” National Socialism was not a cohesive ideology without any disagreements, it was instead an amalgamation of various ideological tendencies. Primarily though, the unifying factor behind this party was a belief in the fundamental inequality of different types of people.

Racism, antisemitism, and social Darwinism created the grounds on which all people, who did not fit in to the constructed prototype of the National Socialist society, were at first excluded, later persecuted, and finally, in many cases, killed.

The primary victims of these persecution and extermination policies were those who, according to Nazi criteria, were considered to be either Jewish, Slavic, handicapped, or were classified as a minority, such as the Roma. Political dissidents, homosexuals, Jehovah’s Witnesses, people with no steady employment, and those who did not pay their child support, also fell victim to persecution. For those allowed to participate in the Nazi society, a very strictly regimented hierarchy regulated all interaction.

This society was grounded in violence and ruthless competition; being appreciated led to survival, whereas devaluation was dangerous. It was deeply rooted in forced service and militarism.

The Nazi worldview was mainly directed towards and aimed at war. The Second World War allowed the already existing violence of this ideology to erupt, far exceeding the usual measure of violence during war. Over 60 million fell during the fighting between 1939 and 1945, and over 13 million were murdered, as a result of the National Socialist persecution and extermination policies.

The criminal and thuggish dimension of National Socialism showed itself not only in the highest ranks of leadership or in the context of acts of war. Self-empowerment and exclusion, hierarchy and disenfranchisement, profit and exploitation, persecution and vigilantism, deportation and murder played out on the local scale. It saturated the fabric of everyday life, in the neighborhood, locally, and just as in other parts of Germany, in Thuringia.

Social Darwinism

The term, “Social Darwinism” harks back to natural scientist Charles Darwin (1809 – 1882). These insights from the animal kingdom were transmuted into the “Social Darwinism” applicable to humans, among which the premise that the stronger always come out on top, was promulgated. The uncritical and mistaken transfer of biological imperatives onto a society of people has since been strongly criticized. Presently, this concept has been deemed a misanthropic perspective on socially disadvantaged and marginalized groups.

Antisemitic or Anti-Gypsy Persecution

During the time of National Socialism, large numbers of people who, in the eyes of the Nazi ideology, belonged to an undesirable group would be persecuted and killed. It was the Nazis’ categorization which was decisive, not whether the accused, in fact, belonged to these groups. It was not their own definition, self-identification, or even acknowledgement which qualified the person as a Jew deserving of persecution. Instead, the Nuremberg Race Laws of 1935 and the enclosed racial categorization were used to determine whether someone could be persecuted.

Also, for the persecution of the Roma groups this outside determination was decisive. Whether the concerned parties identified themselves as members of the Roma, Sinti, Manush, or Kale, or even identified at all as a member of Roma societies was not relevant.

They would be persecuted because of the prevalent antisemitism, not because of any actual group membership or inherent qualities.

Invasion of the German army in the Sudetenland.

Source: Bundesarchiv, Bild 137-004055 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5418581

Sauckel’s Propaganda Poster »Thuringia is Hitler Land«

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SauckelAufruf.jpg

Statement of Grounds for Arrest in the framework of the Action “Work-Shy Reich” from the Criminal Police in the Summer of 1938:

“[…] S., here, is known as an indolent person, who only works sporadically of necessity to scrape out his living. Mostly, he is supported by welfare and because of that is a burden to the public welfare office. […] He is generally known as a drunkard.«

1938 Action „Work-Shy Reich“

In June 1938, the criminal police enforced the action against the “Work-Shy Reich”. More than 10,000 people classified as “asocial” were deported to concentration camps. These were mostly homeless and destitute alcoholics, although a somewhat smaller number of the people was also behind on alimony payments. Also, among the deportees were many who were being persecuted as Roma. The number of detainees in the concentration camps doubled. A wave of mass detainment was incited by an antisemitic speech made by Germany’s propaganda minister, Joseph Goebbels, on June 10, 1938. In Berlin alone, the targeted mass arrests of people classified as Jewish by the Nazis led to between one and two thousand people being imprisoned.

After the summer of 1938, the criminal police kept deporting more men and an increasing number of women deemed “asocial” to the concentration camps. The men were accused of their purportedly insufficient work ethic, women, as a rule, were accused of supposed misconduct in their sexual life.

Restrictions on Change of Workplace and Work Re-education Camps

At the beginning of the war, the “Ordinance about the Curtailing of Change of Workplace” was enacted. Change of workplace was now dependent on the approval of the Employment Agency. These and other measures, such as wage cuts and longer hours, made for a resentful population. Part of the workforce met the growing pressure with a decreased work tempo. The leadership of the regime reacted to this with extreme severity and the establishment of Work Re-education Camps. Established in 1940 under the supervision of the secret service (the Gestapo), resistant workers were incarcerated there for up to 56 days of hard labor.

In the following years, an extensive system of Work Re-education camps was instituted in the Reich. In the beginning, German workers constituted the majority of the detainees, later, the people conscripted to forced labor tended to be from other countries.

»Spoke before 300 police officers. Really riled them up. Against every sentimentality. If the law doesn’t work, we will take matters into our own hands. The Jews must get out of Berlin. The police are going to help me with this.«

Source: Elke Fröhlich (Hg.): Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Teil 1: Aufzeichnungen 1923 – 1941, Band 5: December 1937 – July 1938, München 2000, S.340f.

Forced Labor and the Citizens of the Third Reich

Work did not mean the same thing for everybody under National Socialism. Persecuted populations were forced to work. In contrast, the work of the “Aryan” Germans was considered to be an “honorable service of the German people.” The ideologies of superiority and meritocracy blanketed social antagonisms and created a pretext to persecute unwelcome parts of the population.

In the beginning, people who did not fit in to the world view of the Nazis were squeezed out of their professions and jobs.

The Reich Labor Service Law, June 26, 1935:

§ 1 (2): “All young Germans of both sexes are obligated to provide service to their people in the Reich’s work duty.”

§ 3 (1): “The Führer and Chancellor of the Reich approves the yearly number of obligatorily conscripted servitors and establishes the length of the service time.”

Political dissidents were the first forced laborers in the concentration camps. Indirectly, the concentration camps played a significant role in the disciplining, intimidation, and control of all workers – people were scared to be sent to such a camp.

The majority of the German Jewish populace had had all means of possible subsistence destroyed by 1938, through boycotts and bans from their profession. During the pogroms of November 1938, hundreds of people were murdered, around 30,000 were locked in concentration camps, and synagogues, businesses, and apartments were destroyed. These November pogroms marked the shift from the systematic marginalization of the Jewish into violent persecution. Members of the Roma minorities were also systematically disenfranchised, marginalized, and deported.

The Nazis also strongly curtailed existing work rights for people not being explicitly persecuted. After the election in March 1933 the unions were broken up, and the “German Workfront” was established. Not a union, this organization controlled the population during and after work, for the purposes of National Socialism.

The right to strike was abolished. Incrementally and over the course of time, a system under which the not openly persecuted part of the population would be obligated to provide labor, was implemented.

- 1935: The Reich Labor Service forced people into occupations, such as road construction or agriculture, for an indefinite length of time.

- 1936: The “Employment Record Book” limited the free choice of workplaces and thereafter allowed for the control of the working.

- 1938: With the service obligation, the Nazis created a means by which persons could be compelled to contribute to the work effort, tasks deemed “essential to the functioning of the state”. From 1939, such assignments were able to be extended indefinitely.

RAD (Reich Labour Service) – Camp, Division 6/141 in Bad Liebenwerda.

Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:RAD_Wachablösung.jpg (CC-BY-SA 3.0)

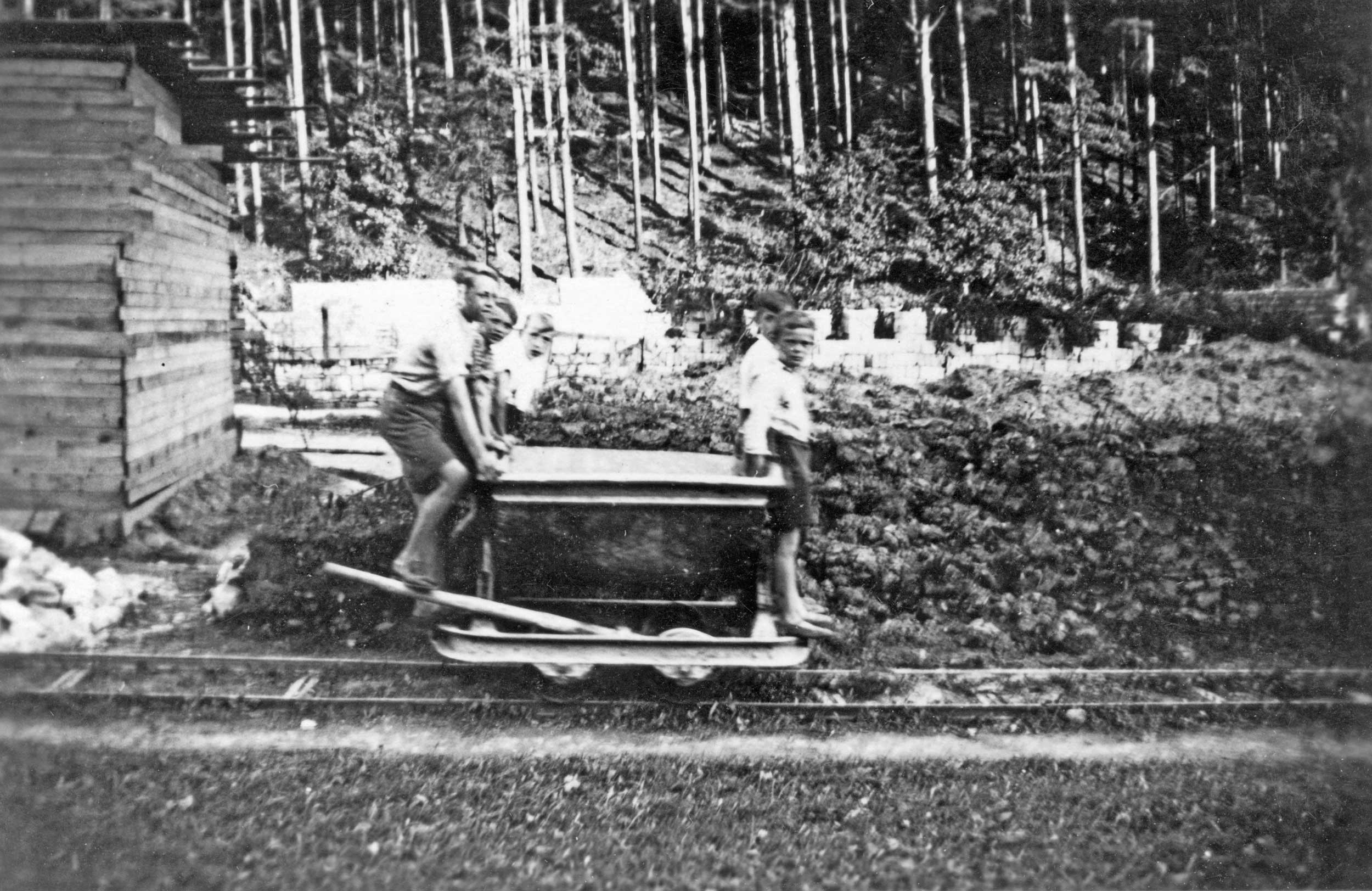

To supply the workforce, work began in the winter of 1944/45 to establish a large-scale garden center above the community of Großeutersdorf.

For the excavation work, East European forced laborers were especially frequently used under the most difficult conditions.

In the background you can see the construction site REIMAHG.

Forced Labor and Deportation to the Third Reich

Forced Labor under National Socialism

Over the course of the Second World War, the forced labor system was built up massively. Due to the army draft, altogether, the count of the German workforce fell by 10 million, from 39 million in 1939 to 29 million in 1944.

During the war, a 60-hour week was standard in industry, occasionally being extended into a 72-hour week. The German economy increasingly drew on forced laborers from the occupied territories. Without them, the defense economy, especially, would have barely been able to maintain its production requirements. During the war, the forced labor system spread through almost all of Europe. Over 20 million people from nearly all European countries – men, women, and children – had to provide forced labor within the Reich and the occupied territories. Some two and a half million of them did not survive.

The deportees were distributed to countless locations; they worked in weapons manufacture, construction, agriculture, and in private households. Every German encountered them. The entirety of German occupied territory was overrun with camps of every kind. The exploitation of these people enabled the German economy to function and ensured a relatively constant supply of products and food for the German people. The history of forced labor clearly shows the essence of Nazism; racist and antisemitic categorization of people, radical orientation towards “success”, hierarchy, violence, and subjugation.

Recruitment and Deportation

With the invasion of Poland in September 1939, the system of forced labor expanded– in the early war years mostly outside of Germany, later, increasingly within the German territories. The number of forced laborers sharply rose in the years that followed. Employment agencies, with the reinforcement of the police and the army, were responsible for recruiting a workforce in the occupied lands.

What type of working and living conditions could be expected by the forced laborers depended on mainly two factors: on one side, their respective classification according to the racist criteria of the Nazi regime and on the other, the war’s economic demands. Each factor, at times, stood in direct contradiction to the other. In 1942, there were no longer enough prisoners of war that could be used as forced laborers.

Even while the use of the Soviet civilian population was being discussed, the extermination of the European Jewish population was being planned and implemented at the same time. Even though their physical labor was also exploited, their murder was a priority for the Nazi regime.

KZ Mittelbau-Dora in Kohnstein near Nordhausen.

»Extermination through Work« is a concept of the Nazi camp system.

Source: Library of Congress Washington.

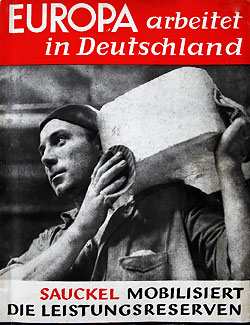

Propaganda brochure »Europe works in

Germany« 1943.

Source: GF Walpersberg e.V. Archives

Utilization and Extermination

Although this insufficiency in the available workforce represented a danger for the continuation of the war; economic considerations took a backseat to the racist ideation of many of the people in power.

Unambiguously, the purposeful extermination policies towards the Jewish population of Europe dominated. The policy of „extermination through work” of other groups was also demanded. However, eventually, those who considered the work input of Polish and Soviet deportees during the war as unavoidable, due to economic considerations, prevailed. Especially respective the Jewish population, their work effort afforded them an only temporary postponement of their murder. People persecuted out of antisemitic or antigypsyist motives were killed even when their labor was needed. Extermination took precedence. Their ability to work was solely a deciding criterion for when the time of the killing occurred.

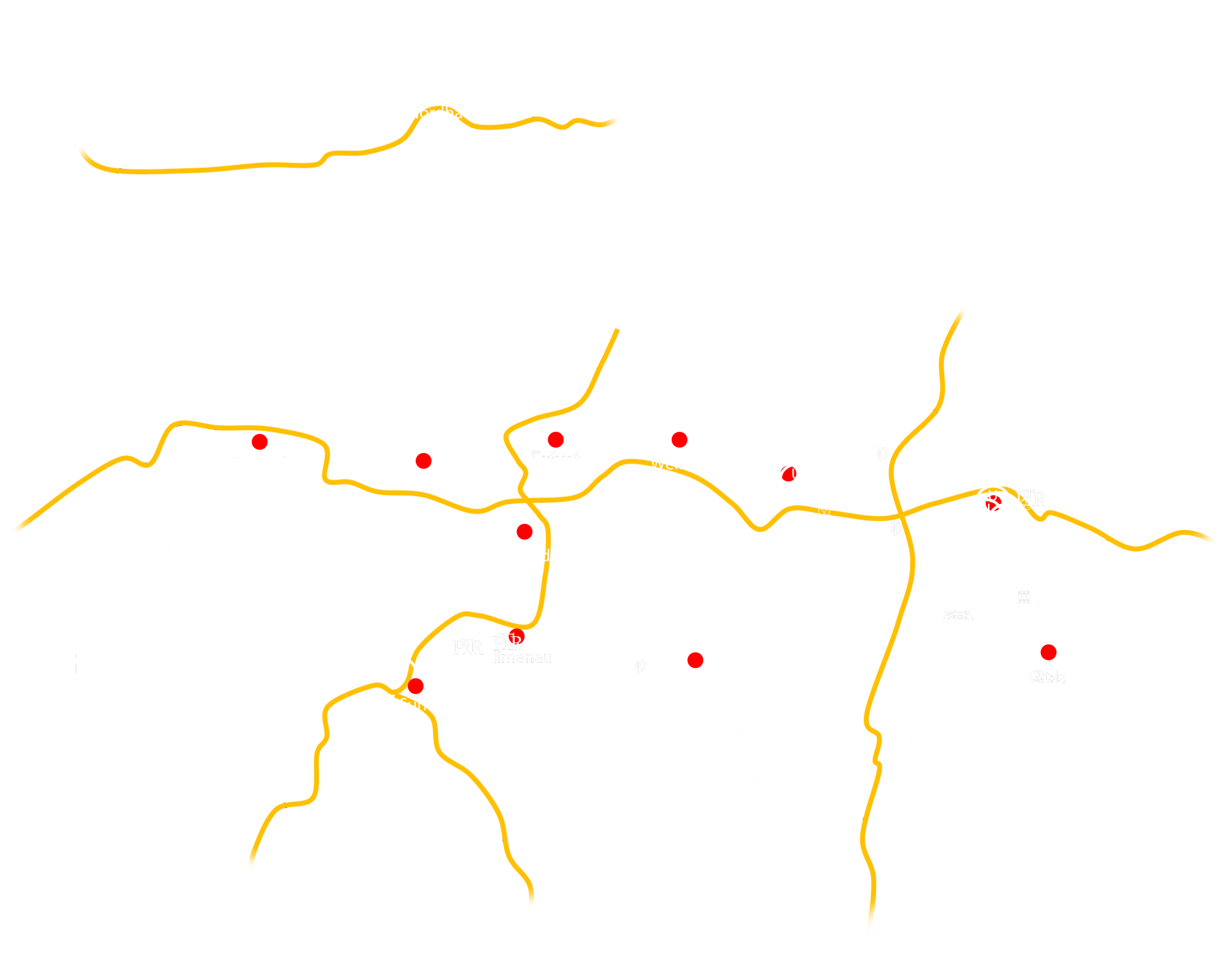

This map shows the relocation projects to Thuringia.

Source: M. Gleichmann, GF Walpersberg e.V.

In the large database of the Walpersberg Historical Research Association, you will find 828 projects researched over 20 years, including code names, locations, companies, and identification numbers.

Relocation of Weapons Production and

the Development of REIMAHG

In the second half of the war, defense production would be increasingly relocated into underground production facilities, in order to protect them from bombing raids. By the beginning of 1945, with the ready and willing help of the industry, more than 900 facilities were planned to be transferred to underground locations. These operations cost thousands of forced laborers and concentration camp prisoners their lives.

The arms manufacturing company “REIMAHG,” was a focal point for Nazi forced labor. In 1942, Fritz Sauckel, the NSDAP – Gauleiter (district warden) in Thuringia, was named as the chief representative for the employment of labor. Because of his position, he was responsible for the deportation and enslavement of over 7 million people.

Furthermore, he was the director of the Gustloff Foundation, one of the largest German defense companies. REIMAHG GmbH was established in 1944 as a subsidiary of the Gustloff Company. It consisted of three production locations; Kahla, Kamsdorf, and Kroelpa. The name was based on the abbreviation of REIchsMArschall Hermann Göring.

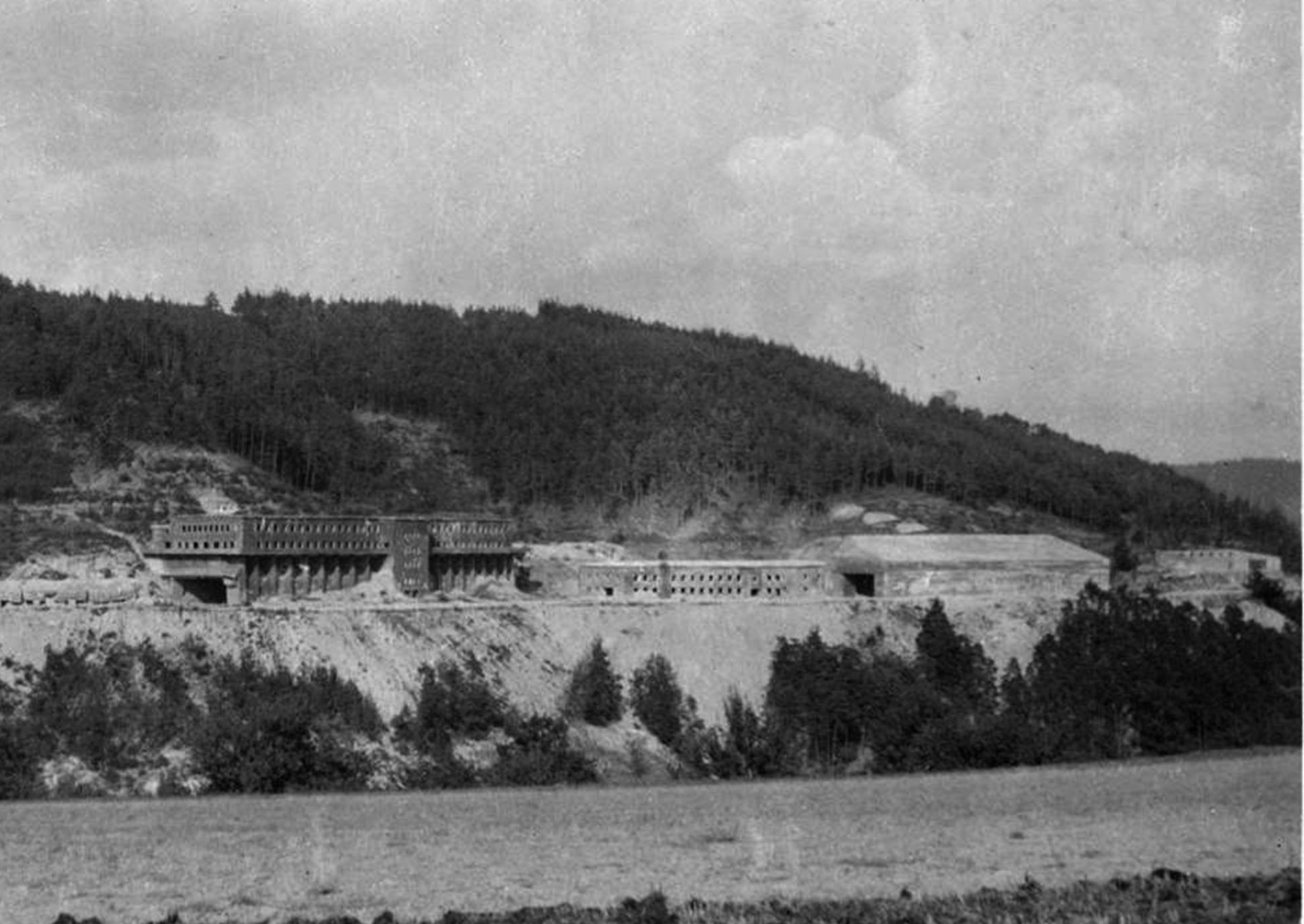

Walpersberg, near Kahla, was chosen for the planned facilities. Here, in the mountain, because of the sand mining for the pre-war porcelain industry, a pre-existing tunnel system, capable of being retrofitted, was in place.

The work in Walpersberg began on April 11th, 1944. Under the surface, the tunnel system would be enlarged, and aboveground Bunkers raised, as the infrastructure for the war machine factory was put into place.

Jena architect Georg Schirrmeister received the commission to build the take-off runway for Walpersberg. The majority of construction management was, however, handled by Ernst Flemming’s architectural office in Weimar.

The goal of REIMAHG was the mass production of the jet aircraft ME 262. This aircraft was the first jet fighter to be built in serial production during the Second World War. According to plan, around 1,200 finished airplanes should have been leaving the mountain each month. In the tunnels of Walpersberg, the production of the jet aircraft, however, remained unrealized. In four temporary concrete bunkers on the southside of the mountain, only a mere 20 – 30 jet fighters would leave the assembly line. Their input never became relevant to the war effort. In the initial plans, the Focke-Wulf – Fw 190 and the Focke-Wulf – Ta 152 airplanes were supposed to be produced and assembled at Walpersberg, however these ideas were also eventually dismissed. The plans to build the Horten-Nurflügler airplane were also never realized.

Walpersberg. The Bunker on the Southside.

Source: Großeutersdorf Municipality Archive.

Bunker 1 at Walpersberg. Four final assembly halls were erected by the end of the war.

Source: National Archive Washington

The Handover of Power in Kahla

The local chapter of the Nazi party in Kahla was founded in 1930. At the Reichstag elections in March, 1933

they polled far behind the SPD. Nonetheless, on the 2nd of May, 1933, “The Rose Garden” in Kahla was occupied by the SA. “The Rose Garden” was a union hall at the time; all union employees were arrested.

Long before the pogrom on the 9th of November, 1938, the Jewish businesses in Kahla were boycotted; those who shopped there despite the boycotts were openly maligned. Finally, in November 1938, the people persecuted as Jews were deported to Buchenwald. In 1940, Kahla’s porcelain factory obtained the “Golden Flag of the German Labor Front” and the title of “National Socialist Honorary Company” from district warden, Fritz Sauckel. One requirement for this distinction was that more than 50% of the personnel were members of the Nazi party or one of their affiliated organizations.

Deportation to REIMAHG

Around 14,000 men, women and children were forced to work at REIMAHG between 1944 and 1945; at least 2,000 and probably up to 3,000 of them died directly or indirectly as a consequence of their imprisonment.

From April 1944, people, primarily from Italy, the Soviet Union, Slovakia, Belgium, Poland, the Ukraine, France, and Yugoslavia, were deported to REIMAHG. Women, teenagers, children, at times whole families, were transported from the Soviet Union, Poland, and the Ukraine.

Many camps sprung up around Walpersberg. In the beginning, the forced laborers were put up in the town itself – in hotels, taverns, and party halls. Little by little, 28 main and side camps rose around Walpersberg. Many of the forced laborers had to build the barracks themselves, and, until they had finished, they slept in the tunnel system or under the open sky.

The personnel database of the Walpersberg Historical Research Association currently includes 5,507 entries. The data is continuously supplemented and corrected, providing an insight into origins, life paths, and fates despite gaps.

Deportation to Kahla

Gender

Age Groups (from 16)

Overview of the camps at Walpersberg.

©GF Walpersberg e.V.

Camp Overview

| Camp | Location | People |

|---|---|---|

| Camp 0 | Dehnatal | k.a. |

| Camp A Main Camp | Zwabitz | hunderte |

| Camp B Main Camp | Gumpertal | k.a. |

| Camp D Main Camp | Schindlertal | k.a. |

| Camp E Main Camp | Eichenberg | 1000–1500 |

| Camp Freienorla | Freienorla | k.a. |

| Camp Hummelshain | Neues Schloss Hummelshain | k.a., 175 tote dokumentiert |

| Camp I Main Camp | Parnitzberg bei Kahla | 1000 |

| Camp II Main Camp | Dehnatal bei Großeutersdorf | 1000 |

| Camp III Main Camp | bei Lager II (SW) | k.a. |

| Camp IV Main Camp | Leubengrund | 400–450 |

| Camp J | Jägersdorf | 100–200 |

| Camp Naschhausen | Naschhausen | k.a. |

| Camp Orlam | Orlamünde | k.a. |

| Camp Rieseneck | Kleineutersdorf | 50 westeuropäer → später 100 italiener |

| Camp Rothenstein | Rothenstein | k.a. |

| Camp V Main Camp | Leubengrund | 700–800 |

| Camp VI Main Camp | Leubengrund | 200 |

| Camp VII Main Camp | Leubengrund (u. halb Linzmühle) | 800 |

| Camp VIII Main Camp | Bibra | 1000 |

| Camp Zeutsch | Zeutsch | k.a. |

| Hindenburgschule Kahla | Kahla | k.a. |

| Kleindembach | Kleindembach (Porzellanfabrik) | 100–300 |

| Porzallanfabrik Kahla | Kahla | k.a. |

| REIMAHG Heim Kahla | Kahla | k.a. |

| Rosengarten | Kahla (Gaststätte) | 500–600 |

| Schwesternheim Bauernschule | Hummelshain | k.a. |

| SS-Lager Walpersberg | Walpersberg | k.a. |

| Thüringer Hof | Kahla (Hotel) | 200–300 |

Data Source: Database of the Walpersberg Historical Research Association – Forced Laborer Page .

Francesco Gervasoni

Francesco Gervasoni was born on the 22nd of September, 1904 in Settala near Milan. With his wife, Maria Moneta, he had two children; Germano, born in 1933, and Bruno, born in 1940.

Francesco Gervasoni was born on the 22nd of September, 1904 in Settala near Milan. With his wife, Maria Moneta, he had two children; Germano, born in 1933, and Bruno, born in 1940.

On the 23rd of November, 1944, the operating underground Italian labor union movement called a strike, which the employees from Gervasoni’s factory took part in as well.

A German combat unit arrested about 180 workers who were forced to sign an affidavit stating that they were voluntarily registering themselves for a work commitment in Germany.

On the 28th of November, 1944, they were transported in closed freight wagons from Milan. As the train rode through Vignate, the place where Gervasoni had lived, it slowed down so that the prisoners had the possibility of informing their relatives about their deportation. Gervasoni threw a message out of the wagon, that another resident picked up and brought to his wife and children.

Gervasoni arrived in Kahla on the 7th of December, 1944. Three months later, on February 27th, 1945, he died and was buried in the mass grave at the Kahla cemetery. Because now only the mother remained to eke out a means of subsistence for their family, the children, aged 4 and 11, had to go to a boarding school.

»On the 14th of July, the German authorities declared the ensuing evacuation of inhabitants. Whosoever was caught planning to defy these orders was in danger of the death penalty.

Freight cars were positioned on the railway tracks on Kowelska Street. Inhabitants from the entire city were gathered into the freight cars.

[…] As a child I remember this was a scene of terror for all of us. Most of the things we had packed had to be unpacked again, because it became apparent that we wouldn’t be able to bring too much luggage with us to wherever we were headed. […] At the time, I was 11 years old, my brother was 16, my sister 14, and the youngest was barely three years old. […] The entire way, from Włodzimierz to Poznań, we didn’t get anything to eat. I recall, that during the stops in Warsaw and Bydgoszcz, the inhabitants of these cities occasionally brought milk for the children. The journey to Poznań lasted two weeks. It was very cramped in the wagons and the stench of unwashed bodies and filth prevailed. There was no possibility of lying down. We slept sitting up on top of our own luggage.

Physiological needs were taken care of into paper or into cloth rags, and this was thrown out through the barred slats of the wagons. Urine was disposed of directly through the cracks by the doors. Most difficult of all was the beginning of the journey. .

The train carried us into the unknown. The days were uncertain and our fate was unclear.«

Source: Jan Steć over his deportation to Kahla.

»My dearest Maria,

I’m heading to meet my fate. Best wishes for you and the children, kisses for everybody, bye-bye, kisses. Darling Maria, go to the factory to pick up the money and the package and the bread bag and the belt. Hugs and kisses for everyone, your Francesco. Kisses for you and the children.«

Source: The Message from Francesco Gervasoni to his Family.

The first camp was in Rosengarten, in the labor union building in Kahla.

Source: GF Walpersberg e.V.

Jan Steć

Jan Steć was born on the April 8th, 1933 in Wolodymyr – Wolynskyj, a Polish city at the time, today Ukrainian. In 1939, the city was occupied by the Red (Soviet) Army, in 1941 by the German Army. With the German retreat in July 1944, the population was deported west, and Steć and his family came to be interned in Camp #2 in REIMAHG. His father and his older brother had to work in the tunnels and build the assembly hangars; his mother had to load the sediment removed from the tunnels from railway carriages onto road transport vehicles.

Jan Steć was born on the April 8th, 1933 in Wolodymyr – Wolynskyj, a Polish city at the time, today Ukrainian. In 1939, the city was occupied by the Red (Soviet) Army, in 1941 by the German Army. With the German retreat in July 1944, the population was deported west, and Steć and his family came to be interned in Camp #2 in REIMAHG. His father and his older brother had to work in the tunnels and build the assembly hangars; his mother had to load the sediment removed from the tunnels from railway carriages onto road transport vehicles.

Steć’s sister, Teresa, born in 1930, cared for the children of the other forced laborers and worked in the kitchen. Jan Steć and his little sister Maria stayed mostly on the campgrounds. The eleven-year-old looked after his three-year-old sister and begged for food in the surrounding areas.

Shortly before the evacuation of the whole camp, the family, along with others, fled into the forest beyond the camp. They stayed hidden there for three days, before, impelled by hunger, they returned to the camp. Thanks to this they avoided the German evacuation of the camp. Shortly thereafter, they were freed by the Americans. Jan Steć, together with his family, spent a total of nine months at REIMAHG in Camp #2. About a half a year later, they returned to Poland; however, their now Soviet hometown was no longer attainable for them.

Work Conditions at REIMAHG

Those deported to REIMAHG were forced to labor on the construction of the transportation infrastructure, repurpose the previously existing tunnel system, pour the concrete for the bunkers, and work on the assembly of the airplanes. The workday lasted ten, eleven, and sometimes twelve or more hours. The forced laborers were seldom given long term fixed assignments; sometimes they would get allocated to a lighter task, other times they would be assigned to work that was almost impossible to complete while being beaten. The forced laborers themselves had little influence on where they had to work.

Work started between 4 and 6 am. Depending on the location of the respective camp, the march to the workplace not infrequently could be ten kilometers long.

The clothes and footwear of the forced laborers were in most cases inadequate. Breaks were rarely permitted. Women and children also had to perform hard work. Serious and sometimes deadly work accidents occurred especially frequently in the tunnels.

Theoretically, there was a wage, however, in reality, most of the forced laborers received a maximum of one third what they were promised. In any case, most of the forced laborers could buy very few products legally and the black-market prices were very high. In very few cases did the superiors show any humanity towards or solidarity with the workers; mistreatment was the rule rather than the exception. The prevalent atmosphere was of fear; of violence or of the loss of food.

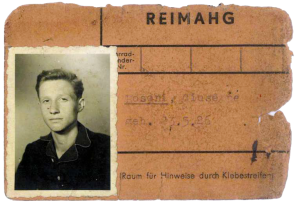

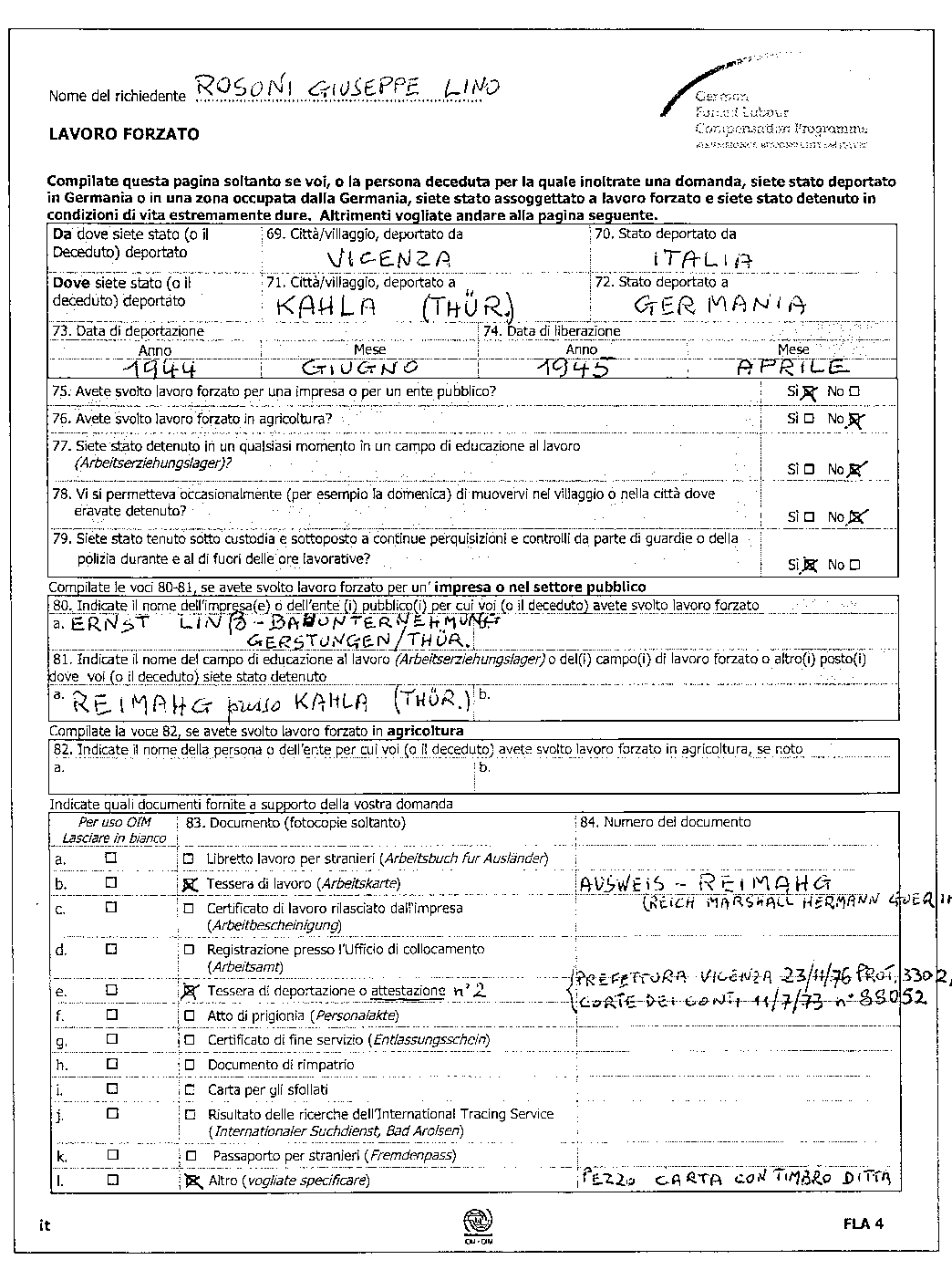

Giuseppe Lino Rosoni

Giuseppe Lino Rosoni was born in 1926 and lived his whole childhood and teenage years under the fascist regime of Italy. In May 1944, the 17-year-old was drafted into the fascist Restrepublik Republica Sociale Italiana army. The Italian doctors deemed him unfit to serve, but the German doctors found him able to work as a forced laborer in the German Reich. He was deported to Kahla and was at first lodged in “The Rose Garden”. Among other things, he worked inside the tunnels. During the evacuation march he managed to flee. In July 1945 he reached Vicenza.

Giuseppe Lino Rosoni was born in 1926 and lived his whole childhood and teenage years under the fascist regime of Italy. In May 1944, the 17-year-old was drafted into the fascist Restrepublik Republica Sociale Italiana army. The Italian doctors deemed him unfit to serve, but the German doctors found him able to work as a forced laborer in the German Reich. He was deported to Kahla and was at first lodged in “The Rose Garden”. Among other things, he worked inside the tunnels. During the evacuation march he managed to flee. In July 1945 he reached Vicenza.

»The job was to dig tunnels. We would drill through a hill lengthwise and across. At first with hoe and shovel […];

When you got to the solid part of the rock, you’d use a hammer drill and dynamite. The tunnels would collapse, many of my friends were buried alive, but we could not stop. Always forward! Fast! And you’d just run over the bodies of the friends who lay buried there.«

Memory report Giuseppe Lino Rosoni

Picture series of the establishment of a large-scale garden center in the winter of 1944. In the excavation work, East European forced laborers were especially frequently used. Source: GF Walpersberg e.V. Archives

Living Conditions in the Camps of REIMAHG

Kitchen tent in Camp 8 on the north side of Walpersberg.

Source: Ernst Grosse Estate, GF Walpersberg e.V. Archives.

Balilla Bolognesi

Balilla Bolognesi was born on the 2nd of October, 1921 in Esanatoglia in Central Italy. At the age of 17, he went up to northern Italy to work in the leather production industry. From 1941, he served in the military. After the German invasion of Italy in September 1943, he returned to his hometown. There, during a raid against deserters and partisans, multiple men were shot, and four houses were blown up, including his family’s home.

Balilla Bolognesi was born on the 2nd of October, 1921 in Esanatoglia in Central Italy. At the age of 17, he went up to northern Italy to work in the leather production industry. From 1941, he served in the military. After the German invasion of Italy in September 1943, he returned to his hometown. There, during a raid against deserters and partisans, multiple men were shot, and four houses were blown up, including his family’s home.

Together with his brother and his cousin, Balilla was deported to the German Reich. On May 28, 1944, they arrived in Kahla/Niederkrossen.

Bolognesi worked in the tunnels, on the construction of the bunkers, and on the runway. In the summer he met the Kahlaer family, Hubl, who from that point on, regularly gave him aid.

Balilla and his brother broke out of the camp on April 8th. Four days into their escape they ran into American soldiers. At the end of July, 1945, they were finally able to return to Italy by train.

In 1979, with his daughter Beatrice, Balilla visited the Hubl family in Kahla for the first time since the end of the war. He regularly participated in commemorative events for the victims at REIMAHG until his death in 2014.

Lodgings and Hygiene

The majority of forced laborers at REIMAHG had to live in encampments. The buildings and barracks were overcrowded, there were not enough beds, and some people had to sleep on nothing but straw. The rooms were dirty, full of vermin, and poorly heated in winter. Sometimes the rain would leak through. There was no privacy. In addition, there were two penal camps to which forced laborers were transferred in the event of minor “offenses.” There they were viciously mistreated.

There were not enough latrines in the camps. Driven by necessity, many of the deportees simply went in the vicinity of the camps.

Many people suffered from diarrhea, sometimes they did not reach the latrines on time. The guard teams often responded with brutal penalties. The rest of the sanitary facilities were also extremely inadequate.

»There were never any toilets; for physical needs,

there was a large rectangular pit

under the open sky with a wooden lattice fence around the sides, with which you supported yourself, trying to keep your balance, in order to do your business. There

was no question of showers, there wasn’t even

a simple water hose outside.«

Balilla Bolognesi.

Work and Living Conditions

Balilla Bolognesi (below, left) with his daughter, Beatrice (above, left),

Elsbeth Hubl and her husband, Hilmar. 1979, Kahla.

Source: private Archive Elsbeth Hubl

Food and Clothing

Very few forced laborers possessed adequate clothing. Some of them even had to go barefoot in winter. The food supply in the REIMAHG camp was at no point sufficient. On average, daily, one received between 375 to 500 grams of bread and a little fat, jam, sugar, or something of the sort. In the evening, the prisoners got a liter of watery soup. To receive their rations, forced laborers had to stand in lines for hours on end. Sometimes the food ran out, leaving none for those at the end of the line; at other times it was inedible.

Healthcare

It took many months before any type of healthcare existed for the REIMAHG campsite. In some of the larger camp barracks there were sick bays. Starting in November of 1944, the company hospital in the Hummelshain Castle was used. In actuality, though, the forced laborers were seen to in barracks in the castle park, where conditions were much worse. Medicines and proper sanitation were severely lacking. Those who were sick received only half rations, were maltreated and murdered. As a consequence, many of the forced laborers were reluctant to check in and of those who risked it, many were turned away. This resulted in the rapid spread of infectious diseases such as dysentery, diphtheria, tuberculosis, and epidemic typhus.

Marcel van den Steen

»August 13th, 1944:

On Sundays we got our food rations:

500 g of white bread and butter. The camp was cordoned off by soldiers but we were allowed to walk around. We had no drink water (sometimes from a brook), no kitchen, no light, no toilets, no nothing. But we slept in dry conditions. The camp was not ready yet. We saw the misery already then: the Russians and the Italians walked around liked wild animals on the prowl for cigarette butts. (1 cigarette = 1 mark)«

The Journal of Marcel van den Steen

Marcel van den Steen

Marcel van den Steen was born on January 1st, 1921 in Wetteren, Flanders (Belgium). After completing school, van den Steen worked in his father’s sapling nursery. He was a soldier of the Belgian army from the beginning of WWII. He was arrested by the German police on August 8th, 1944. Already four days later he landed in the as yet unfinished Camp E at Eichenberg. Van den Steen had to work on rebuilding the tunnels among other things. He kept a journal throughout his whole imprisonment. He escaped the camp on April 4th, 1945. He hid in the surrounding areas until the arrival of the American army one week later. Van den Steen died in 2006.

»There were barracks which pretended to be infirmaries; they were furnished with a table, a chair, and a shelf, which should have at least held the most basic of medical necessities, but was always empty. There weren’t even any aspirin or pills against tooth pain, there were only bandages, iodine, and a sulfuric ointment against scabies. As a result of the close quarters and the deficient hygienic conditions many workers suffered from that ailment that summer. A doctor who had been deported from Perugia was responsible for examining you when it was necessary, but he couldn’t give you anything except good advice because there was no medicine to be had.

Then there was Barrack Nr. 9, the “Barrack of the Dying”, where many people ended up, starting in the autumn. The “incapable” went here, those who by this point had reached extreme exhaustion; the skeletal and depleted, from diarrhea, TBC, edemata, general physical deterioration; they were no longer needed for the war economy of the great Reich, and because they no longer contributed anything, they didn’t need to be taken care of, one delivered them without any empathy to a slow death.«

Balilla Bolognesi

One of the sick barracks at the Hummelshain Castle.

Source: GF Walpersberg e.V. Archives

Living Conditions

Healthcare

It took many months before any type of healthcare existed for the REIMAHG campsite. In some of the larger camp barracks there were sick bays. Starting in November of 1944, the company hospital in the Hummelshain Castle was used. In actuality, though, the forced laborers were seen to in barracks in the castle park, where conditions were much worse. Medicines and proper sanitation were severely lacking. Those who were sick received only half rations, were maltreated and murdered. As a consequence, many of the forced laborers were reluctant to check in and of those who risked it, many were turned away. This resulted in the rapid spread of infectious diseases such as dysentery, diphtheria, tuberculosis, and epidemic typhus.

Janina Przybysz

After the 1944 Warsaw uprising, Janina Przybysz, her husband, and her son were deported to REIMAHG. All three survived the forced labor at Kahla. It is characteristic of the post-war situation that little is known about the forced laborers, particularly women such as Janina Przybysz. Nevertheless, and precisely because we know so little about her life, a report written in her own words should be inserted here.

»Life in the camp proceeded in a uniform fashion. From Monday to Saturday, a twelve-hour workday was the norm. Sunday was used for rest and hygiene.

My parents, like many others, had to take care of the children, attempt to bathe in conditions difficult to deal with, wash and attempt to delouse the undergarments – everyone had lice.

This was often the only opportunity for the parents to speak with the children and give them advice on how to behave in the upcoming week. Initially, while my parents were at work, I was responsible for taking care of my youngest sister (4 years old), although actually I still needed someone to take care of me. Later, my sister was kept in the so-called “Safe keeping” for the youngest.

I would have to assert that Sunday was the only day left for parents to have any contact with their children, because during the week, when they left for work, the children would still be asleep, and when they returned from work, the children would often already be sleeping.«

Jan Steć.

Causes of Death

Forced female laborers at the construction of the large-scale garden center at Großeutersdorf. Source: GF Walpersberg e.V. Archives

Resistance and Solidarity

There was no organized resistance at REIMAHG, but there was solidarity, even between people from different countries. According to reports, they helped each other out with money, which would sometimes save them from corporal punishment; they supported each other in getting food, sharing with those that were weaker. Small acts of sabotage would repeatedly occur. For example, the forced laborers would mix too much sand into the cement or damage the concrete mixers. Particularly towards the end of the war, attempts to escape increased.

»Before we started, we were asked if any of us could bake bread. One of us, Remo di Gallio, said yes. Because of this, he got to stay and work in the bakery there. Occasionally, he was able to secret away a piece of bread for me, which I ate or used to barter with.«

Lino Rosoni

Murder and Abuse

It is estimated that, in the one year that REIMAHG was operational, up to 3000 forced laborers died due to the terrible living and work conditions, maltreatment and murder, as well as the death march. The exact number of the dead in REIMAHG is incalculable. However, it is clearly higher than at other forced labor camps. Through the work, the inadequate medical care, during the evacuation of the camp, and at the final death march; this cost of life was deemed acceptable. At least several dozen forced laborers were simply directly murdered; either through beatings or getting shot.

»Also noteworthy is the harassment that was visited upon the foreign workers by the political cadres near the river area. Returning from work to the camps, we were completely finished; exhausted and hungry. The path that led to the camp ran down a mountain. Everyone looked for the shortest and most comfortable way to get to the camp as quickly as possible to rest. One could shorten the way by using a footbridge over the nearby river, which flowed directly past the camp. Just under this footbridge, the political cadres shot at and hit the passing foreign workers. They aimed and fired from the carbines, very deliberately at that. What makes these executioners’ sadism particularly clear is that this stratagem was not used daily.«

Janina Przybysz

Neighborly Thuringians

Between 1939 and 1945, up to half a million foreign laborers and prisoners of war were forced to work in Thuringia, including tens of thousands of concentration camp prisoners.

The violence and racist exploitation inflicted upon the forced laborers in the German Reich was visible to every German. From 1943, almost half of all forced laborers worked in agriculture. They had to work in the immediate vicinity of the population and were at its direct mercy.

Reports of survivors tell of abuse and how the situation was taken advantage of, but also of humanity and solidarity. The majority of Germans were indifferent to the forced laborers’ struggle for survival.

The encounter between German civilians and the deportees, transported there to work, was inevitable. From the beginning, local and regional companies were involved in the construction project at Walpersberg. A total of around 120 companies took part in the project, many of which made use of the available labor force from REIMAHG. For example, large quantities of the sand needed for porcelain production was extracted during the expansion of the mining tunnels and delivered to the Kahla porcelain factory. Private individuals also had access to the forced laborers of REIMAHG, whom they employed in exchange for food. Others profited from the illicit trade with food, which the kitchen and administrative personnel misappropriated from the rations of the forced laborers.

Some camps were directly in or near villages. The forced laborers would regularly come through these places. The local inhabitants were able to observe the daily marches through their villages.

The suffering of the deportees was largely ignored. However, survivors also recount insults, threats, and mistreatment. Sometimes, though, they came across help and support. In some rare instances, friendships even emerged, which survived beyond the end of the war.

Boys from Bibra, playing at the building site of Camp A.

Source: Ernst Grosse Estate, GF Walpersberg e.V. Archives.

Over 120 civilian owned companies took part in the building of the armament production facilities.

Source: Bundesarchiv (German Federal Archive), Photo collection from the

“Library of Congress”, Washington D.C.

»My brother doesn’t always work with me, even though we live in the same barrack. The same goes for my cousin Walter, who for more than a month has had to work in the transport of rails for the railroad tracks, hard and grueling work […]. He’s very worn out and near his limit, the poor guy. So, he says to me, “In Kahla, I met a very humane German family, they offered me bread and other foodstuff in exchange for a couple of odd jobs (clear out some merchandise, put away some products, etc.)

that I would do for them. I can’t go to Kahla anymore because I don’t feel well, you go to this good woman. Her name is Margarethe, she runs the grocery store on 8.” As soon as I could, I went to the store. I waited until no one else was there, then I told Ms Margarethe that I was Walter’s cousin, and I had come to take his place because he wasn’t in good health. She was very sorry to hear that. I asked if there was anything to do; moved a couple of goods; then she gave me bread and some other items of food for my cousin, my brother, and myself.Despite the police ban, this woman, her son Hilmar, and his wife Anna have given me help, food, and words of comfort; and not only me, but also Mario Poggi from Gubbio, another Italian, my cousin Walter, and many other people, purely from humanitarian motives. When I returned to Kahla in 1979 to meet them, the whole family welcomed me with great warmth.«

Balilla Bolognesi

Those Responsible

There were many different people responsible for the suffering of the forced laborers:

Fritz Sauckel, the chief representative of the work duty, the supervisors of each individual camp, chain gang leaders, members of the guard detail, however also: the economic and political decision makers or employees of the judicial system. The behavior of the German civilians, the foremen, service obligated German employees, and the Hitler Youth had the power to decide questions of

life or death, and survival, for the forced laborers.

The security force guarding the forced laborers was composed of Germans from the German Reich and so-called “ethnic Germans”, members of German speaking minorities from other lands. Their exact number is difficult to determine. Forced laborers were guarded by military personnel first, later by SS members, but also by the police or SA. The overseers of REIMAHG and participating companies had a wide margin of maneuver in their behavior towards forced laborers. Occasionally, they showed signs of empathy and slipped something to the workers, for example, food. Inherently though, forced laborers were constantly at risk of being subjected to violence from the guards. There are numerous reports of abuse – also perpetrated by women and adolescents – of sexual assault, food deprivation, transfer to more difficult work detail, and senseless work tasks as punishment.

German Employees at REIMAHG

Building the facilities in the tunnels required skilled personnel. They were either called back from the front or recruited from large mining companies for REIMAHG. Additionally, there was a compulsory service requirement for local craftsmen and transport workers, as well as prisoners.

One cannot, however, compare the fate of a German employee with that of the deportees from other countries. Although not all Germans voluntarily joined in the service of this enterprise, they did receive adequate reimbursement and extra allowances which was not the case for the forced foreign laborers.

Up until the last moment, Germans voluntarily applied for employment at REIMAHG, as there were many opportunities to benefit from such a position. On top of their wages, German employees received supplementary pay, alcohol and tobacco allowances, as well as bonuses. Also, through a job at REIMAHG, one could circumvent conscription into the army. Some employees enjoyed humiliating and mistreating forced laborers.

»I saw one of my fellow inmates being terribly beaten by the German who oversees us, for taking some potatoes to her sick son, who because of his illness is receiving only half rations daily. We had to carry this woman back to the camp on a stretcher because she couldn’t walk any more. We’ve also been denounced by Germans. For example, one of the Germans who oversees us allowed us to take some potatoes for the work we had done. After we had left, he told the police that we had stolen the potatoes. At the police station, after being searched, they insulted us in a way that is degrading to us as women and men. Some of us, who had more potatoes than the others, were hit in the face. As we were leaving, one of the policemen told us that next time we were going to be shot.«

Janina Przybysz

Fritz Sauckel

A central role in the construction of REIMAHG was played by Fritz Sauckel. Born in Haßfurt in 1894,

A central role in the construction of REIMAHG was played by Fritz Sauckel. Born in Haßfurt in 1894,

he became the NSDAP district warden for Thuringia in 1927. In his position as Governor of Thuringia and CEO of the Wilhelm Gustloff Foundation, he was one of the most important figures in the Thuringian defense industry. As the 1942 appointed Chief Representative of the Work Duty, he was responsible for the deportation of millions of people in the German Reich, which included around 14,000 forced laborers to REIMAHG. He was sentenced to death at the Nuremberg Trials.

»September 4th, 1944:

Monday: It’s getting very tough. At noon, we saw two Russians getting beaten

because they had been sitting while they shat. They had to scrape up the excrement and carry it away, while being beaten. In the evening,

at the camp, we saw five Belgians who had attempted to escape, standing with their arms in the air. They were not allowed to speak.

Unfortunately, a boy turned his head left, and they started to thrash him

so terribly that we began to clamor and cry. They

sprang towards us then, but I fled immediately, I didn’t want to have anything to do with that.«

From the Journal of Marcel van den Steen.

Karl Pflomm

Karl Pflomm was the SS Chief at Walpersberg, and therefore first in line bearing responsibility for abuses and executions. In 1886 he was born in Reutlingen; Pflomm was a member of the SS already in 1930. From 1936 he was the police chief of Weimar, later for Erfurt and Dresden. He was involved in the development of the German police apparatus in the occupied Czechoslovakia. He came to REIMAHG in December 1944; and shortly thereafter was named the “shop steward”, or labor representative. In this role he bore the responsibility for the catastrophic living conditions and resulting death of thousands of people. Shortly before the arrival of the Americans he took the lives of his family and killed himself.

Karl Pflomm was the SS Chief at Walpersberg, and therefore first in line bearing responsibility for abuses and executions. In 1886 he was born in Reutlingen; Pflomm was a member of the SS already in 1930. From 1936 he was the police chief of Weimar, later for Erfurt and Dresden. He was involved in the development of the German police apparatus in the occupied Czechoslovakia. He came to REIMAHG in December 1944; and shortly thereafter was named the “shop steward”, or labor representative. In this role he bore the responsibility for the catastrophic living conditions and resulting death of thousands of people. Shortly before the arrival of the Americans he took the lives of his family and killed himself.

»While the capos, the politicized guards, and the staunch Nazis are becoming increasingly vicious and merciless, there are some fairly understanding people among the foremen (Germans, who were not in the military, most of whom were recruited by the German Labor Front, coming from the Rhineland); they are war weary and ready to discuss the situation. Some of them encourage us to hold on, because the end of the war is near. «

Balilla Bolognesi

The Use of the Hitler Youth at REIMAHG

After forbidding all other youth organizations, one after another, the Hitler Youth constituted the only remaining youth club under National Socialism. Membership was obligatory from 1939 onwards, almost all teenagers were members. The goal of this group was the ideological indoctrination of the youth. Over the course of time, the service in the Hitler Youth became increasingly militarized.

Especially in the last years of the war, the Hitler Youth became one of the last available sources of labor. Several thousand of these youths had to work at REIMAHG. Such a massive mobilization of young people has only been evidenced at REIMAHG. In particular, those born in 1928 and 1929 were put to work. The medical care and living conditions of these youths were worse than those of the German skilled workers.

The situation of the Hitler youth can be interpreted in two ways: On the one hand, the duties of the boys were obligatory, on the other hand, more than a few of them took advantage of their position of power over the forced laborers. Survivors report how the Hitler Youth denounced, harassed, beat, and threw stones at the forced laborers. After the violent evacuation of the REIMAHG camps, at least one of the prisoner transports was escorted by the Hitler Youth.

Some Hitler Youth were used for the guarding of the forced laborers.

Source: GF Walpersberg e.V.

In Zwabitztal members of the Hitler Youth and the League of German Girls were temporarily housed in Camp A.

Source: GF Walpersberg e.V. Archives

»One day, in one of the many tunnels, an inhuman incident took place. As I said before, we all suffered from enterocolitis, with the ensuing diarrhea. When you suddenly had to go, there was no way out, you had to find someplace to go. One of our companions from Tolentino suddenly ran off into a side tunnel where nobody was. By chance, some Hitler Youth were passing by. Seeing him in this position, they forced him to “taste” what he had done, while laughing at him, despite the pleas of the poor boy. «

Balilla Bolognesi

Violence, Murder, Liberation

From the summer of 1944, in light of the expected end of the war, more and more deportees were escaping their camp housing and trying to make it on their own. The Gestapo was allowed to carry out executions as they saw fit. While mass shootings took place mostly in the forest or in the labor camps, individual shootings were also carried out directly before the eyes of the public. This also, in part, led to executions being perpetrated by civilians.

On April 8th, 1945, the vast majority of the forced laborers from REIMAHG were driven east. Some got mixed into the death marches from the concentration camp, Buchenwald. The US Army reached the REIMAHG camp on April 12th and 13th, 1945; on April 13th, they freed about 1000 forced laborers at the hospital barracks at Hummelshain Castle. In July 1945, the facilities were taken over by the Red Army, which, trying to make them unusable, used a series of blasting operations for demolition between 1947 and 1952.

American soldiers learn of

President Roosevelt’s death during the advance.

Source: National Archive Washington.

»As the evacuation started, I realized that our group was surrounded by SS-men with dogs. For myself and all of the others living in the camp, the evacuation was the most major of all terrible experiences.

Through the shouting of the SS, the groaning of people being beaten, and the barking of dogs, we were divided into groups of 200-300, and driven in the direction of Orlamuende. This happened at 10 p.m. on the April 9th. Hellish scenes were taking place. Dogs jumped at anyone that fell out of the line.

SS – men beat those lagging behind with their carbines. About 4 km from Orlamuende, they started shooting at everyone who had been left behind. Only towards the morning, when we observed that the SS-men were no longer present, and only the Volkssturm (the Peoples’ Storm Militia) led us, were we allowed to take a break.

Throughout the day we arrived at the village, Knau. It was here that I lived through some terrible moments. My husband was exhausted and could not walk any further. He fell over, unconscious, on the street. The German supervising us aimed his carbine and wanted to shoot my husband. The (German) villagers did not allow this to happen though.

We were held there, in the village, in the barracks of the former Soviet war prisoners. On April 13th, we were freed by the American Army.«

Janina Przybysz

The 89th Infantry Division of the American Army took over the facilities on the 12th of April, 1945 and freed the camp.

Source: Holocaust Memorial Yad Vashem

»On April 11th, it was announced that the camp would be evacuated. All personal belongings should be taken – although in actuality there was scarcely anything to take. In the evening, everyone had to gather by the exit door. A large marching column formed. Adults, the elderly, and children, we all marched in the direction of the village of Orlamuende. There were all sorts of convoy leaders and attendants. They were armed and they seemed on edge. This extraordinarily large marching column moved forward very slowly, people were too weak to march any faster. This evoked anger in the convoy supervisors. One could hear them screaming for us to go faster, and occasionally shots rang out.

A terror of what might happen overcame everyone. Children were crying, afraid of the dark, and of facing a situation in which they had never before been in. The grownups, however, began to realize that the number of convoy attendants was decreasing, and that with the onset of darkness arose the possibility of escape.

Mr. Naglik, a fellow forced worker, suggested to my parents and some others that he knew well, that we should flee the marching column into the forest. We were marching onto a field path that led towards the woods. We escaped into a densely wooded area, and stayed there for two days and nights. No one was looking for us, and as later proved, the convoy leaders had also already fled after a few hours of marching and left most to their own devices.

Most of the families returned to the camp. In the woods, where we had hidden, it was tolerably good. We slept on the dry forest floor and covered ourselves with our own clothes. However, we hadn’t even gotten a piece of bread from the Germans before the march and after two days we were so hungry that we decided to return to the camp.

There were no Germans in the camp. Right away in the kitchen, people found turnips and we all ate.«

Jan Steć.

Verified Deaths

Currently verified: n/a

Criminal Prosecution, Accountability and Compensation

In the Nuremberg Trials of 1946, the accused war criminals were indicted for “crimes against humanity” amongst which forced labor was for the first time included. A number of the main defendants were sentenced to severe penalties because of their responsibility in the organizing of the forced labor.

However, in the subsequent trials, milder sentences were issued. Fritz Sauckel was sentenced to death in the Nuremberg Trials, although his role at REIMAHG was not addressed. In fact, hardly any of the perpetrators of the crimes committed at REIMAHG were held responsible. Karl Pflomm escaped his punishment through suicide. Several senior officials fled to the Western occupied zones and were never prosecuted.

The few trials that did take place ended either with minor punishments or acquittal. A thorough accounting for the crimes committed at REIMAHG never took place.

The treatment of former forced laborers varied from country to country, however very few were actually seen as victims by many post-war societies. In the Soviet Union, for example, they were actually suspected of being in collaboration with the Germans; some were deported to Gulag labor camps. A large portion of the few surviving Jews from Central and Eastern Europe emigrated. It was only 56 years after liberation, in 2001, that the first financial compensation was paid out to former forced laborers. A substantial number of the former forced laborers never received anything. Also, of the forced laborers from REIMAHG, only a minority ever got any financial compensation. Upon their return, more than a few former forced laborers lived in distressing conditions. Many survivors suffered throughout their entire lives from the physical and mental injuries they sustained as a result of their deportation and forced labor.

Lino Rosoni’s application for restitution in 2001.

Source: National Archive Washington.

»The return home was disappointing for us; only in our families did we find comfort and understanding. It was better to remain silent about what had happened to us; it would have been impossible to explain what those long months of suffering had been anyway. It was better to shut the door on the darkness which lay behind us; and to try to free ourselves from the terrible exhaustion which stayed in our bones, from the memories of harsh commanding voices, of the stench, of skin burning, lice, bedbugs, cramps and cold all over one’s body, all mingled together. We were met with general indifference.«

Balilla Bolognesi

»A few months after the camp was liberated, we made the worst decision of our lives and decided to return home. In Ansbach someone suggested that we go to Canada. Love for the homeland, for one’s own house, and for the familiar landscapes were the reasons we took the aforementioned decision.

My parents didn’t know that our Włodzimierz no longer belonged to Poland, that our house was now inhabited by Ukrainians, that there was no chance of regaining all that we had been forced to give up at the time of relocation in 1944. World War II plunged my family into poverty and forever caused the loss of our material goods and health.

Towards the end of September 1945, we left for Poland. We experienced a tremendous disappointment in relation to this. My family was given a document from the National Repatriation Agency in Katowice with which nothing could be done. After staying in Zamość from 1945 to 1948, my parents decided to settle in the repatriated areas, where, after getting settled in at Zielin, my father found a job working on the communal farms. No one came to our aid until the death of our parents, and we have not received any reparations for the possessions left behind in Włodzimierz Wołyński.«

Jan Steć.

Remembrance

Shortly after the end of the war, the first memorials for the victims of REIMAHG were erected in the surrounding communities by local groups of the Association of Persecutees of the Nazi Regime. In 1965, a memorial was erected directly at Walpersberg; memorial stones were later placed at other former campsites. Former forced laborers and their families visited the remains of the aircraft factory as early as the 1950s and took part in commemorative events from the beginning.

Because of plans for the establishment of an ammunition and weapons storage facility for the East German Army (NVA) in 1974, the commemoration could no longer take place directly on the mountain. The main memorial for the victims of REIMAHG was set up in Leubengrund near Kahla, where some of the camps had been located. Up until 1990, official commemorative events were held there annually on May 8th, the day of liberation.

With the end of the GDR, the area at Walpersberg was taken over by the Bundeswehr.

Only a few locals continued to participate in the commemorative events. The commitment of these few, county representatives and former forced laborers—in particular the Belgian “Friend’s Circle of Camp E”—prevented the events from being forgotten.

In 2003, the association “REIMAHG e.V.” was founded, from which the “Walpersberg Historical Research Association” originated.

Since that year, a wreath-laying ceremony has been included in the official remembrance festivities on the mountain. Survivors along with their families continue to play an active role in commemorative events. Through the takeover of the area by the Walpersberg Historical Research Association in 2007, the historic site was made available to the public. The association set up a center of documentation in Großeutersdorf and guided tours around the mountain’s outside facilities are regularly offered. In close cooperation with the Circle of Friends, the district, and the community, the association organizes its annual commemorative events. In addition, the association assists with research and school projects, holds lectures and conferences, and answers requests to the archive.

With the significant participation of the association, various international school projects and partnerships have been established and there have been several publications on the research complex.

Those interested in studying the history, in research, or in supporting the association are welcome at any time. More information can be found on the website www.walpersberg.com. The documentation center can be contacted at +49/36424/784616 or buero@walpersberg.com.

Balilla Bolognesi at his first visit to the memorial in Leubengrund.

Source: private Archive Elsbeth Hubl.

Contemporary witnesses Ermanno Falcioni and Balilla Bolognesi at the model of Walpersberg in the documentation center.

Source: GF Walpersberg e.V. Archives.

As part of an international networking project, in May 2018, there was a large workshop at the Kahla schools with teenagers from Castelnovo ne’ Monti and Robecco sul’Naviglio. As a result of their commemorative work, school and city partnerships were built.

Source: M. Gleichmann, International Association Kahla.

Places of Remembrance

-

Bunker 1 - Erinnerungsort

Bunker 1 - Erinnerungsort - Erinnerungort Friedhof Hummelshain

- Friedhof Kahla

- Gedenkstein Krankenhaus Hummelshain

- Gedenkstein Lager II

- Gedenkstein Lager III

- Leubengrund

Guided Tours & Walpersberg / REIMAHG Documentation Center

EXHIBITION & ARCHIVE

Walpersberg Documentation Center

The documentation center supplements the tours with selected exhibits, maps, and archival materials. It is open following the tours and by request.

Our documentation center deepens the impressions of the tours: historical exhibits, eyewitness voices, original construction plans, and finds from the mountain. It is accessible following the tours as well as by request.

In the documentation center, we show selected exhibits on the history of the REIMAHG factory and the daily reality of the people deployed here. Visitors gain insights into construction plans, materials, finds, and previously unpublished archival material from our research projects. The center is deliberately designed to be compact and research-oriented – it grows steadily with new findings, eyewitness materials, and finds from the site.

Access & Framework Conditions

- OPENING

- Following public guided tours

For groups and researchers by individual request - DURATION OF VISIT

- approx. 15–30 minutes

- LOCATION

- Dorfstraße 7, 07768 Großeutersdorf

- NOTE

- No regular opening hours

Limited accessibility, but not fully barrier-free

Guided Tours at Walpersberg

Public tours through the historical military site with insights into the tunnels, outdoor facilities, and traces of REIMAHG.

- Loading dates...

Forced Labor and Occupational Freedom Today

The concept of forced labor is mainly used in the context of Nazi history, few people associate it with the present. But also, in today’s society we have forms of forced labor. For example, the German Constitution (Basic Law) stipulates that prisoners may be subjected to forced labor.

This term also surfaces during political debates, in which coercive measures against people who do not perform any paid work are discussed. With this, inevitably, the danger of relativization of the Nazi forced labor regime resurfaces. Forced labor at that time and coercive measures today must always be differentiated, in that the distinctive feature of forced labor under the Nazi regime was as a means of mass persecution and extermination.

It is in a completely changed context in which the forced labor of today is discussed and legally instituted in prisons. However, the term remains relevant due to its constitutional significance. Therefore, the position on forced labor in the Constitution, and individual examples of involuntary work in the context of state regulation, will be briefly examined.

Restrictions on Occupational Freedom of Choice for Prisoners

The present-day legal system of the Federal Republic of Germany does not offer unlimited protection against forced labor. Primarily, Article 12 of the Constitution outlines the right of citizens to defend themselves against state interference in their occupational freedom. It aims to ensure the freedom to choose one’s place of work and one’s place of training, to guarantee the free practice of one’s profession, and to protect from state-organized forced labor.

At present, forced labor is defined as, “the provision of one’s whole work force with unlimited and undefined parameters of work.” The state’s means of coercion in bending the individual’s will can be physical or psychological.

Protection against forced labor is, however, not unconditional: Forced labor may be used against prisoners (Article 12.3 of the Constitution). This also applies to juveniles who are in detention or imprisoned. §29 Para. 1 of the Prison Act states: “Prisoners and juvenile offenders shall be required to carry out any work or any activity assigned to them; providing that it be appropriate to their physical capacities; which they shall have the physical condition to perform.”

The economy benefits from the forced labor in German prisons. The business advantage lies in the fact that compulsory prison labor is exempted from the social security obligation as well as from the minimum wage. For example, the JVA (prison) in Dresden advertises “a list of advantages” to entrepreneurs on the Internet: “The employer pays only for the services actually provided (price per unit). There are no costs for wages in the case of illness or other voluntary additional payments (holidays, Christmas bonuses, etc.). Short transport routes further reduce expenses.”

Article 12 of the Constitution:

(1) All Germans shall have the right to choose their occupation or profession, their place of work and their place of training. The practice of an occupation or profession may be regulated by or pursuant to a law.

(2) No person may be required to perform work of a particular kind except within the framework of a traditional duty of community service that applies generally and equally to all.

(3) Forced labor may be imposed only on persons deprived of their liberty by the judgment of a court.

Website of the JVA Dresden.

Call date 08.04.2020

Restrictions on Occupational Freedom for People without a German Passport

Freedom of choice as applies to professional practice, aside from the penitentiary system, is also subject to various state limitations. Essentially, only citizens of EU member states can invoke the protection of occupational freedom of paragraph 1 in article 12. Nationals of countries outside of the European Union can lay no claim to this protection in accordance with Article 12 of the Constitution.

Furthermore, through residency and asylum laws, German authorities are granted the right to intervene in the selection of a profession and education. This concerns nationals from countries outside of the EU. The Federal Employment Agency must agree to the employment of non-EU nationals and can limit them to a particular professional field. A residency permit is dependent on the person’s continued practice of a specific profession.

In the case of “tolerated persons” (Geduldete), still stronger interference in the choice of job or training is exercised. These are persons whose asylum applications have been rejected, but whose deportation has been suspended. Deportation may be suspended for the duration of a training course. However, they are only granted one change of training location. Problems at training create the constant threat of deportation.

There have already been debates in Germany proposing the introduction of compulsory work for refugees. Such suggestions from the Ministry of Labor have not yet been implemented. In Austria, on the other hand, the Integration Year Act has been in force since 2019. It requires persons entitled to asylum and refugees with temporary residence status to undertake mandatory activities in the interests of the Austrian economy, for example in forestry and agriculture, to compensate for labor shortages.

Acknowledgements

Thanks

This exhibition was compiled as part of the project »Thuringia 19_19, Learning Democracy«.

The exhibition team thanks the Förderverein Demokratisch Handeln e.V. / Thüringen 19_19, in particular Maria Gehre, for the advisory talks and support given during the compilation of the exhibition.

For the technical realization of the audio-guide we thank Radio LOTTE Weimar.

Many thanks to Dr. Marc Bartuschka, whose book »Unter Zurückstellung aller möglicher Bedenken« provided an important basis for the exhibition, to Dr. Harry Stein and Dr. Daniel Logemann of the Buchenwald Memorial, as well as to Jens Hild of the Großeutersdorf local archives, whose comments proved to be very helpful for our work.

We are deeply grateful to the survivors of forced labor at the REIMAHG, who left their documents at our disposal. To them the exhibition is dedicated. We are also grateful to their relatives, particularly to Beatrice Bolognesi, Pinuccia Curti and Andrea Rosoni, for their help in putting the idea of the exhibition into effect.

Sources

The contents of the exhibition are based on our own research, literature on current research as well as the publications of Dr. Marc Bartuschka (Bartuschka, Marc: „Unter Zurückstellung aller möglichen Bedenken: Die NS-Betriebsgruppe ‘Reichsmarschall Hermann Göring’ (REIMAHG) und der Zwangsarbeitereinsatz 1944/1945, Göttingen 2011).

The quotations of the former forced laborers are taken from the following publications:

- Balilla Bolognesi: Diario di un deportato, Ancona 2004.

- Francesco Gervasoni: Message from the legacy and information handed over by Pinuccia Curti

- Giuseppe Lino Rosoni: Un giovane abile alla prigionia, Vicenza 2016.

- Jan Steć: Correspondence with Dr. Marc Bartuschka, put at the disposal of the Walpersberg Historical Research Association.

- Marcel van den Steen: Diary about eight months of imprisonment at the camp in Kahla, translated by Katharina Dietrich, collection Walpersberg Historical Research Association.

- Janina Przybysz: Report, collection Walpersberg Historical Research Association